OECDやユネスコの動向をもとに教育の未来を論じる一冊『世界の教育はどこへ向かうか』を読んで、日本の教育の強みや探究学習の可能性、そして私自身ができる支援について考えました。教員経験を経て現在は英語教室を運営する立場から、未来の学校像や教師不足への対応について、自分の実践とともにまとめています。

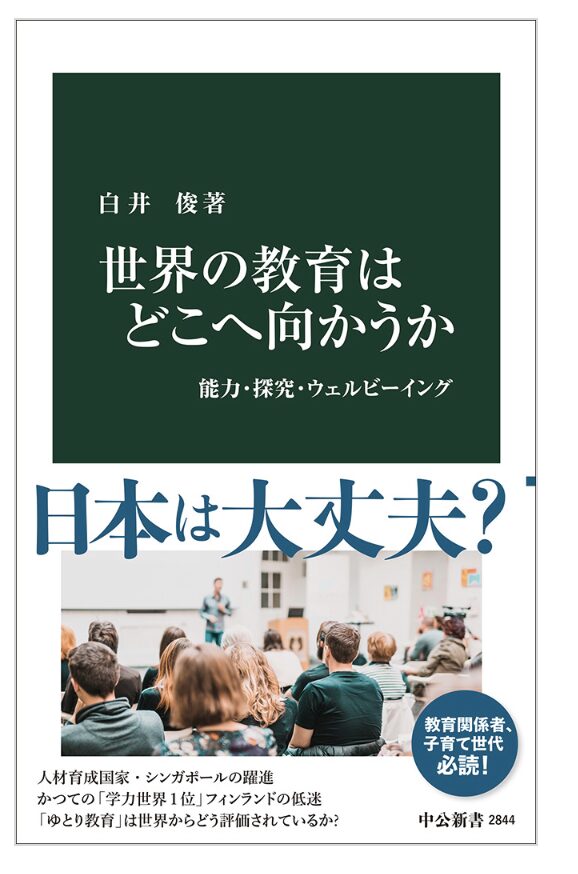

『世界の教育はどこへ向かうか』を読んで

最近、読書の時間をあえて取るようにしています。そんな中で、この本との出会いは偶然でした。たまたま立ち寄った書店でタイトルが目に留まり、気になっていた矢先に、教育関係の同期の友人との会話でこの本が話題に上がったのです。これはもう読むしかない──そう思って手に取りました。

教育の未来と、私が今できること

『世界の教育はどこへ向かうか』(白井俊著/中公新書)は、OECDやユネスコといった国際機関の動向をふまえながら、世界の教育の潮流と未来を描き出す一冊です。国際的な教育改革や日本の教育の強み、そしてこれからの課題まで、幅広い視点で論じられており、教育者として深く頷くことが多くありました。

日本の強み「規律性」と探究学習の本質

本書を読んで特に印象的だったのは、日本の「規律性」が国際的にも際立っている点です。PISAの学力調査では、以前はフィンランドが注目されていましたが、最近では日本の方がスコアが高く、その背景にこの規律性があることが示唆されています。

私自身、英語教員としての経験からも、規律ある集団での学びは、日本の子どもたちが力を伸ばす土壌になっていると感じています。そして、学力において大切なのは「認知(頭で考える)」と「非認知(心で感じて決める)」のバランス。その両方をどう育てていくかは、今後の大きなテーマだと強く実感しました。

英語と教科横断の可能性

探究学習の実現には、各教科の連携や教科横断的なアプローチが欠かせません。その中で、英語は非常に大きな役割を担えると私は思っています。

以前私が行った授業では、新幹線の形状と物理の内容を英語長文と組み合わせた教材を使いました。物理の専門教員(実は夫です!)に事前に物理の授業をしてもらい、その後に英文読解へと進めたのですが、背景知識があることで理解が格段に深まりました。

このように、「日本語で基礎知識を得て、英語で発信・交流する」スタイルは、探究型学習の大きな柱になると考えています。

私が目指す「アウトソーシング型」の教育支援

本書では未来の学校像として4つのモデルが示されており、私が最も関心を持ったのは「アウトソーシング型」でした。これは、学校外の専門家が子どもの学びに関わるというモデルです。

現在私は、自宅を拠点とした英語教室narynglishを運営しています。ここでは、生徒一人ひとりに合った学びの道筋を、1 on 1の対話を通して一緒に考えることを大切にしています。英語をどう学んでいけばいいか、続けられない理由はどこにあるか──そんな悩みに寄り添いながら、「理想の学び方」を共に探す役割が、私の今のミッションだと考えています。

教師不足と、現場支援のかたち

本書では、教育の質に関わるもう一つの重大なテーマとして「教師不足」も挙げられていました。人数の充足とは裏腹に、指導力のある人材が不足しているという現状。

現場の教員の方からは「英語の勉強はできても、指導ができる人が少ない」という声も聞こえてきます。私はこれまで、商業高校や総合学科、進学校や中高一貫校など、多様な教育現場で指導をしてきました。その中で、1クラスに20人以上の異なるレベルの生徒がいる教室で、どう授業を設計し、運営していくかという知見を積んできました。

さらに今も、教育関連のセミナーや研究会に積極的に参加し続けています。その学びを活かし、これからは忙しい現場の先生方に向けた1 on 1の授業改善サポートや教材設計のアドバイスも提供できればと考えています。

「完璧なモデル」はない。だからこそ、ベストを尽くす。

IB(国際バカロレア)にしても、理念は素晴らしい一方で、日本ではなかなか普及が進まない現実もあります。

でも、「完璧な教育モデル」は存在しません。だからこそ、その時々の状況の中で“今できるベスト”を尽くし続ける教育者たちの存在こそが、未来の教育を形づくっていくのだと、私は信じています。

この本を通して、自分のこれまでの経験や学びが、これからの教育にどう貢献できるかを改めて考えるきっかけになりました。そして、ますます今やっていることを深め、より多くの人に自分の力を届けていきたいという想いが強くなりました。

そして今、自分がやるべきことは「学びたい」と願う人と、「支えたい」と願う人のあいだをつなぐこと。教育に関わるすべての人が、安心して挑戦し続けられる環境づくりの一端を担っていきたいと、心から思います。

投稿者プロフィール

-

英語指導歴20年以上/英検1級/元高校英語教員

長崎県諫早市の英語教室「narynglish」主宰 吉田恵子(Nary/ナリ)

【学歴・職歴】

• 大学在学中 カリフォルニア州立大学フレズノ校へ1年間交換留学

• 2000年 長崎県公立高校教諭として採用

• 2008年 早稲田大学大学院教育学研究科 修士課程修了

• 2023年 公立高校教諭を退職後、narynglishを起業

一人ひとりの「わからない」を大切に、「つまづき」を飛躍のチャンスに変える英語レッスン。

実践的な英語力に加え、自分で考える力・継続力・非認知能力を英語を通して育みます。

中学生、高校生が将来にわたって英語を使いこなせるよう、英検対策・定期テスト・留学準備を土台から支援。

「安心して取り組める」「前向きになれる」と評判で、naryとまた学びたい!と言ってもらえる英語教室です。レッスン方法は、対面・オンライン・ハイブリッドの形式から選べます。

最新の投稿

お知らせ2026年2月3日理念を軸に教室をつくるということ

お知らせ2026年2月3日理念を軸に教室をつくるということ 英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月9日時間軸に捉われない | 年末年始のレッスン生たち

英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月9日時間軸に捉われない | 年末年始のレッスン生たち 英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月2日2026年のテーマ「地」:根を育てる

英語教室ナリィングリッシュ紹介2026年1月2日2026年のテーマ「地」:根を育てる 英語教室ナリィングリッシュ紹介2025年12月29日2025年のテーマ「脱」から振り返る教室の1年

英語教室ナリィングリッシュ紹介2025年12月29日2025年のテーマ「脱」から振り返る教室の1年

コメント